画像サイト先:楽天

「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、緊急時に備えて準備をしておくことは非常に重要です。

「そなえる」という言葉を使う際に、「備える」と「供える」のどちらの漢字を用いるのが正しいのでしょうか?

この記事では、「備える」と「供える」の違いや意味、そしてそれぞれの使い方について詳しく解説しますね。

備えるの意味・使い方

「備える」とは、「あらかじめ準備すること」や「必要なものを整えておくこと」を意味します。

「備」という漢字が「準備」という言葉に含まれていることに気づけば、その意味を理解しやすくなるでしょう。

「備える」は、災害や非常事態に対する準備、または日常生活の中でのあらゆる準備に使われます。

例文

- 年をとってから子供が生まれたため、老後の備えがなかなかできない。

これは、将来に向けて必要な準備をしておくことを意味しています。

老後に備えるためには、経済的な準備や健康管理などが必要ですよね。 - 海抜の低い地域では、地震だけでなく津波に対する備えも重要です。

これは、地震が発生した際の津波対策として、あらかじめ準備をしておくことの重要性を示しています。

「備える」という言葉は、単に物品を用意するだけでなく、知識やスキルを習得することも含まれます。

避難経路を確認したり、応急手当の方法を学んだりすることも「備える」に含まれますよ。

供えるの意味・使い方

「供える」は「神仏や身分の高い人に供物を捧げること」を意味します。

この「供」という漢字が「供物」という言葉に含まれていることから、容易にその意味を理解することができるでしょう。

供物には、食べ物や花などが含まれますが、これらは儀式や祭りの際に神仏に捧げられます。

例文

- 神棚に御神酒を供えた。

これは、神棚に神聖な酒を捧げる行為を指しています。

神棚は家庭や神社に設置されており、神聖な存在に対する敬意を表す場所ですね。 - 御霊前に供える花は、故人の好きだった水仙にしました。

これは、故人を偲んでその好物や好きだった花を捧げる行為を指しています。

供える行為は、故人への敬意や感謝の気持ちを表す重要な儀式の一部ですね。

「供える」という言葉は、特に宗教的・儀礼的な文脈で使用されることが多いです。

お盆やお彼岸、葬儀などの際に、先祖や故人に対して供物を捧げることが「供える」ですね。

備えると供えるの違い

「備える」と「供える」は、どちらも「そなえる」と読みますが、その意味と使い方は大きく異なります。

以下にその違いをまとめますね。

- 備える

あらかじめ準備すること

例:災害に備える、老後に備える - 供える

供物などを捧げること

例:神仏に供える、御霊前に供える

つまり、「災害にそなえる」という場合には、「備える」を使うのが正しいということになりますね。

「備えあれば憂いなし」という言葉は、中国最古の王朝「殷」の時代に由来しており、国の治め方に関する話の最後で宰相が王に進言したものだそうです。

原文は「有備無患」であり、「憂い」ではなく「患い(うれい)」が正しい表現ですが、現代ではどちらを使っても問題ありません。

「備える」行為の具体例

「備える」には、具体的にどのような行為が含まれるのでしょうか。

ここでは、災害に備えるための具体的な準備について見ていきましょう。

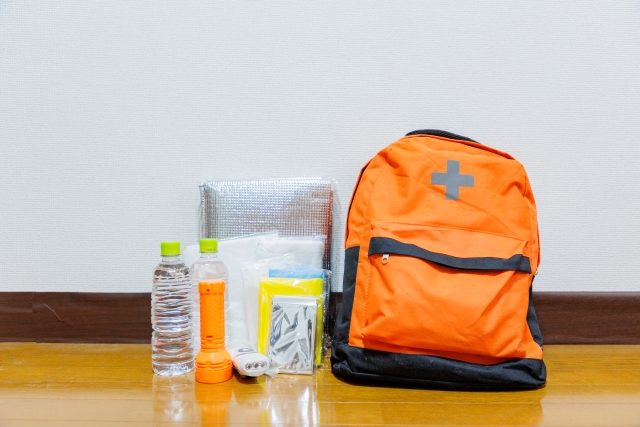

- 非常用持ち出し袋の準備

災害時にすぐに持ち出せるように、必要最低限の物品をまとめておくことが重要です。

食料、水、救急用品、懐中電灯、ラジオ、予備の電池、現金、身分証明書などを用意しておくと良いでしょう。 - 避難経路の確認

自宅や職場から安全に避難できるルートを事前に確認しておくことも重要です。

地域の避難所や避難ルートの地図を確認し、家族や同僚と共有しておくと安心ですね。 - 防災訓練の実施

防災訓練に参加することで、実際の災害時にどのように行動すれば良いかを体験しておくことができます。

地震が発生した際の身の守り方や、火災時の避難方法などを学ぶことができますね。 - 備蓄品の管理

非常食や飲料水、医薬品などの備蓄品は、定期的にチェックし、消費期限が切れないように管理することが大切です。

家族構成やライフスタイルの変化に応じて、必要な物品を見直すことも必要ですね。 - 家屋の耐震対策

家屋の耐震診断を受け、必要に応じて補強工事を行うことも重要です。

家具の転倒防止やガラスの飛散防止フィルムの貼り付けなど、家庭内でできる耐震対策もありますよ。

「供える」行為の具体例

「供える」には、具体的にどのような行為が含まれるのでしょうか。

ここでは、神仏や故人に対する供え物の具体例について見ていきましょう。

- 神棚への供物

神棚に供えるものとしては、御神酒、お米、塩、水などが一般的です。

これらの供物は、毎日供え替えることで神聖な空間を保つことができますよ。 - 仏壇への供物

仏壇には、故人や先祖に対する供物を捧げます。

お線香やろうそく、お花、果物、お菓子などが一般的ですね。

特に故人が好きだったものを供えることで、故人への敬意や感謝の気持ちを表します。 - お墓参りの際の供物

お墓参りの際には、お花やお線香、飲み物や食べ物を供えることが多いです。

これらの供物は、故人や先祖に対する感謝の気持ちを示すものですね。 - 祭りや儀式の際の供物

祭りや儀式の際には、神社や寺院に供物を捧げることが一般的です。

これには、豊作や健康、平和などを祈願する意味が込められていますよ。

まとめ

「備える」と「供える」の違いを理解し、それぞれの場面に応じて適切に使い分けることが重要です。

防災対策としては「備える」ことが必要であり、神仏や故人に対する行為としては「供える」ことが必要です。

定期的な点検と準備を行い、いざという時に備えましょうね。